Grundhaltung

Als Gemeinderatsmitglieder der Bürger im Mittelpunkt – BiM bekennen wir uns von Anfang an klar zur Energiewende und zur Windkraft. Die Entscheidung, Waldstandorte für Windkraftanlagen zur Verfügung zu stellen, ist für uns grundsätzlich dort nachvollziehbar, wo es keine anderen Möglichkeiten gibt, weil z. B. in dichtbesiedelten Kommunen oder Schwarzwaldtälern aufgrund des erforderlichen Siedlungsabstands keine Offenlandstandorte zur Verfügung stehen. In Horb dagegen gibt es geeignete Offenlandstandorte, die z. B. mit dem Vorranggebiet WF 10 sogar günstig nahe an industriellen Stromabnehmern gelegen sind.

Der Schaden, den Windkraftanlagen unseren ohnehin schon gestressten Waldökosystemen zufügen, entsteht dabei nicht nur in Form von Flächenverlust durch die erforderlichen Rodungsflächen. Deren Größe liegt je nach Standort bei 1 bis 1,1 ha, davon bleiben für die Betriebsphase der WKA ca. 0,5 ha dauerhaft gerodet. Schäden entstehen durch vielfältige Effekte wie z. B. die Zerstörung des Waldgefüges im Bereich der Lichtungen, die deutlich höhere Erwärmung dort sowie die Störung der Bodenstruktur durch massive Verdichtung und Einbringung von Schotter. Bei Geländeneigungen über 1% sind zusätzlich massive Nivellierungsmaßnahmen erforderlich. Messbare ökologische Auswirkungen sind unter anderem:

- Beeinträchtigung des Bodens und Wasserhaushalts

- Erhöhtes Risiko für Fledermäuse und einige Vogelarten

- Zerstörung des Waldbinnenklimas und der Vegetationsstruktur

- Zerstückelung und Störung sensibler Waldökosysteme

- Destabilisierung des Waldgefüges, nicht nur in den neu entstandenen Lichtungsrandzonen

Das Ausmaß dieser Effekte hängt vom Standort, der Anzahl der Anlagen, der Art des Waldes, (z. B. strukturreicher Mischwald oder Monokultur) und der Bauweise ab.

Aus diesem Grund lehnen wir in Horb die Errichtung von Windkraftanlagen auf kommunalen Waldflächen ab.

Weitere Argumente:

1. Wald als langfristig bedeutsamer Vermögenswert im Dienst des Gemeinwohls

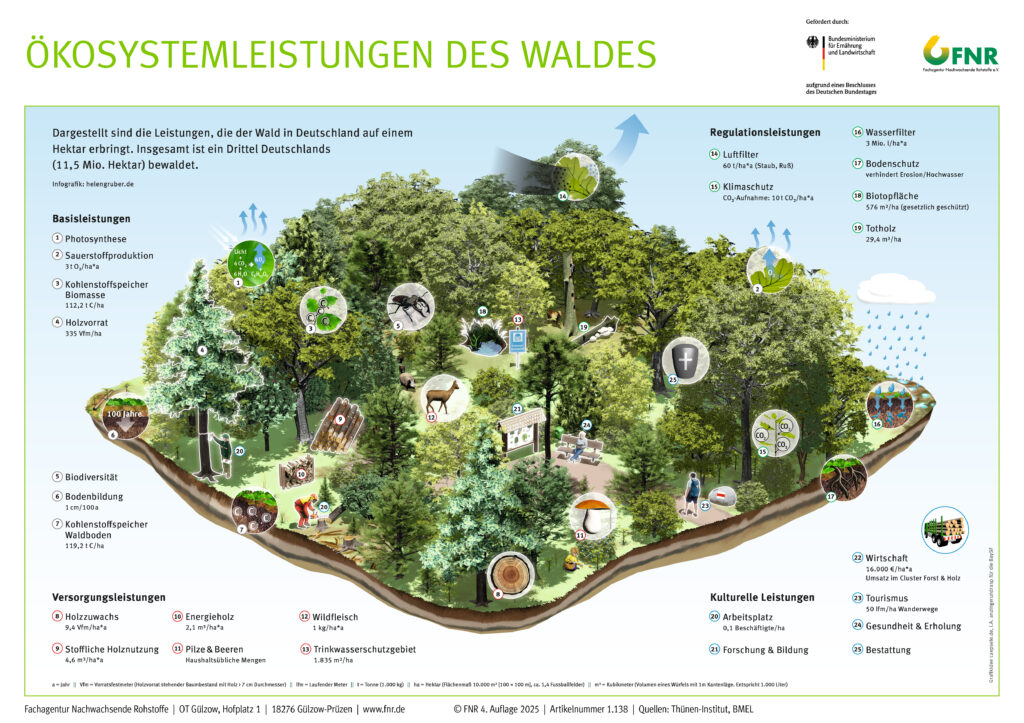

Der kommunale Wald ist Teil des öffentlichen Vermögens und nicht nur wirtschaftliches, sondern auch ökologisches und kulturelles Gemeingut. Er erbringt dauerhafte Leistungen (CO₂-Bindung, Wasserhaushalt, Luftqualität, Erholung u. a.), die durch die Errichtung von Windkraftanlagen teilweise oder ganz unmöglich werden. Sein Eigenwert und seine ökologischen Funktionen sind nicht ersetzbar. Viele z. T. hochspezialisierte Arten sind auf den ungestörten Lebensraum Wald angewiesen und prägen ihrerseits dieses Ökosystem.

2. Wirtschaftliche Abwägung

Kurzfristige Einnahmen durch Pacht oder Gewerbesteuer stehen langfristigen Folgekosten gegenüber. Nachhaltige Finanzpolitik bewertet Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus. Der Wald liefert stetige Ökosystemleistungen. Diese bilden sich nicht direkt im städtischen Haushalt als Einnahmen ab, fallen diese Leistungen jedoch weg, entstehen für die Kommune erhebliche Folgekosten. Beispiele dafür sind die Wasserrückhaltefunktion des Waldes bei Starkregen, die Wasserfilterfunktion für das Grundwasser oder Kühlungseffekte für Siedlungen und angrenzende landwirtschaftliche Flächen sowie positive Effekte für Erholung und Tourismus. Auch der Pflanz- und Pflegeaufwand für erforderliche Ersatzpflanzungen führt zu finanziellen Aufwendungen, die im neu entstehenden Wald über Jahrzehnte nicht durch Holzeinschlag ausgeglichen werden können.

3. Klimaschutz und Waldschutz gehören zusammen

Gesunder Wald ist selbst Klimaschützer. Seine Rodung für technische Anlagen schwächt die natürliche CO₂-Bindung. Effektiver Klimaschutz erfordert, wo immer Offenlandstandorte zur Verfügung stehen, den Erhalt natürlicher Systeme.

4. Alternativen im Offenland

In Horb gibt es geeignete Offenlandstandorte. Ihre Flächen reichen für eine eigenständige Nutzung durch WKA nicht aus, können aber gemeinsam mit angrenzenden Flächeneigentümern im Rahmen von Poolingverträgen genutzt werden. Das erfordert etwas mehr Aufwand und Abstimmung, ist für Projektierer aber längst Routine.

5. Fazit

Windkraft ja, wo keine geeigneten Offenlandstandorte zur Verfügung stehen auch an Waldstandorten, an denen z. B. bereits durch den Klimawandel geschädigter Wald keine Zukunft mehr hat. In Horb dagegen ist es nicht erforderlich, Windkraftanlagen im Wald zu errichten. Geeignete Flächen außerhalb des Waldes sind, wenn auch wenige, in kommunalem Eigentum vorhanden. Kooperationen mit privaten Eigentümern (Pooling) bieten hier eine tragfähige Lösungsmöglichkeit. Das erfordert etwas mehr Aufwand und Koordination, bewahrt jedoch ökologische und wirtschaftliche Stabilität.

Wir sehen an unserem, im Landesvergleich waldarmen Standort den Schutz des Waldes als langfristig verantwortliche Kommunalpolitik an.

In der Gesamtabwägung entscheiden wir uns daher für den Schutz des kommunalen Waldes und stimmen am 30.11 mit “Nein”.